|

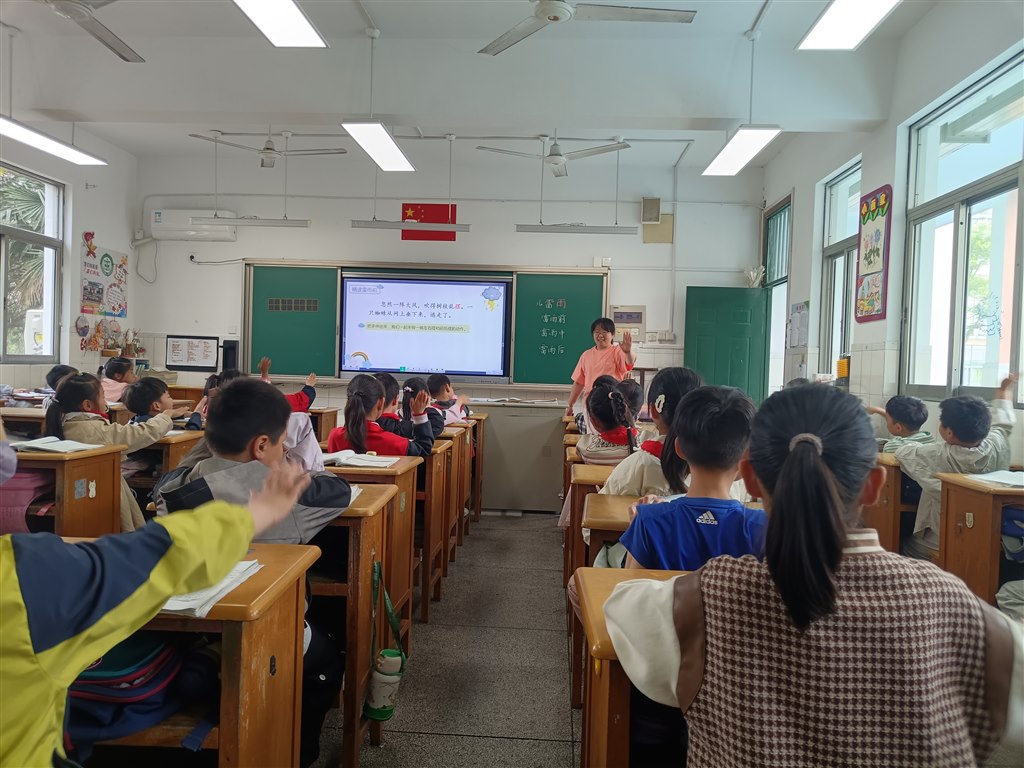

4月24日上午,为了让孩子们亲近自然、探索自然现象,二年级(4)班迎来了一堂别开生面的公开课。蒋老师以“雷雨”为主题,用生动有趣的教学方式,将神秘多变的雷雨现象搬进教室,开启了一场充满惊喜的学习之旅。  课堂上,蒋老师借助精美的多媒体课件,展示了雷雨前、雷雨中、雷雨后的不同景象。乌云密布的天空、电闪雷鸣的震撼画面、雨后清新的彩虹,一下子就吸引住了孩子们的目光。孩子们聚精会神地看着,时不时发出惊叹声。为了让孩子们更真切地感受雷雨,老师还播放了雷雨的声音,引导孩子们闭上眼睛,用心聆听。“轰隆隆的雷声像什么呀?”“雨点打在窗户上是什么声音呢?”在老师的提问下,孩子们纷纷举手,积极分享自己的感受和想象,课堂气氛十分活跃。 课堂上,蒋老师借助精美的多媒体课件,展示了雷雨前、雷雨中、雷雨后的不同景象。乌云密布的天空、电闪雷鸣的震撼画面、雨后清新的彩虹,一下子就吸引住了孩子们的目光。孩子们聚精会神地看着,时不时发出惊叹声。为了让孩子们更真切地感受雷雨,老师还播放了雷雨的声音,引导孩子们闭上眼睛,用心聆听。“轰隆隆的雷声像什么呀?”“雨点打在窗户上是什么声音呢?”在老师的提问下,孩子们纷纷举手,积极分享自己的感受和想象,课堂气氛十分活跃。

随后,蒋老师带领孩子们一起朗读课文,用充满感情的语调,把孩子们带入了雷雨的情境之中。孩子们也跟着老师,抑扬顿挫地朗读,仿佛自己就置身于那变化多端的雷雨之中。在互动环节,老师组织孩子们分组讨论雷雨形成的原因,鼓励大家大胆说出自己的想法。孩子们热烈讨论,各抒己见,展现出了对自然现象浓厚的兴趣。最后,蒋老师用简单易懂的语言为孩子们讲解了科学知识,让孩子们不仅感受到了雷雨的魅力,还学到了知识。这堂《雷雨》公开课,通过丰富多样的教学方式,激发了孩子们对大自然的热爱和探索欲望,也为老师们在自然主题教学方面提供了新的思路和方法。相信这堂生动的课程,会在孩子们心中种下一颗探索自然奥秘的种子,在未来不断生根发芽。  公开课结束后,参与研讨的教师们围绕《雷雨》课堂教学展开深度交流。语文组教师着重分析文本解读与朗读指导的融合策略,提出可通过分角色朗读、配乐诵读等方式强化学生对课文情感的体悟;科学组教师则从气象知识科普角度出发,建议增设“简易人工降雨”小实验,将抽象的天气原理转化为直观的动手实践。此外,针对课堂互动环节,老师们共同探讨出“问题阶梯式引导法”,从具象的画面观察到抽象的科学猜想,层层递进培养学生的思维能力。这场跨学科研讨打破教学边界,为自然主题课程开发提供了新思路。 公开课结束后,参与研讨的教师们围绕《雷雨》课堂教学展开深度交流。语文组教师着重分析文本解读与朗读指导的融合策略,提出可通过分角色朗读、配乐诵读等方式强化学生对课文情感的体悟;科学组教师则从气象知识科普角度出发,建议增设“简易人工降雨”小实验,将抽象的天气原理转化为直观的动手实践。此外,针对课堂互动环节,老师们共同探讨出“问题阶梯式引导法”,从具象的画面观察到抽象的科学猜想,层层递进培养学生的思维能力。这场跨学科研讨打破教学边界,为自然主题课程开发提供了新思路。

|

账号登录

账号登录